當代儒學論集:挑戰與回應

劉述先/主編

平裝240元

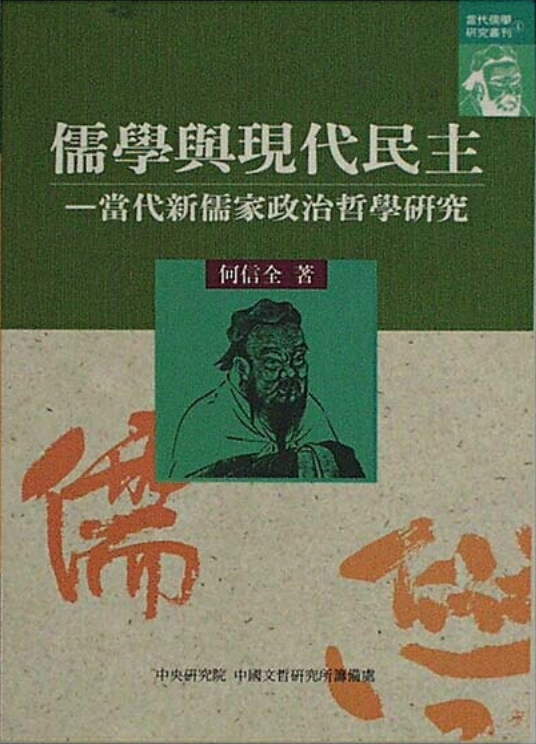

本書為文哲所「當代儒學主題研究計劃」第一期之部分成果。該項計劃自一九九三年八月開始執行,為期三年,由劉述先和戴璉璋共同主持,重點在於「當代儒學對時代問題的回應」。三年之內,曾召開三次小型研討會,以及一次較大型之國際研討會。小型研討會選錄十六篇文章,分為兩冊;國際研討會則選錄十八篇文章,也分為兩冊; 經過學術審查和修改後發表。本書為結集之二。作者包括熊自健、楊貞德、林慶彰、何信全、李明輝、袁保新、江日新、陳昭煥等,論題包括儒學與民主、對科技之理解與回應、社會主義、自由主義、本土化運動等,所涉及人物包括胡適、牟宗三等。 張君勱的社會主義觀 熊自健 胡適的自由主義與「修身」的政治觀 楊貞德 當代新儒家的《周禮》研究及其時代意義 林慶彰 儒學與現代民主的融通─牟宗三政治哲學探析 何信全 性善說與民主政治 李明輝 試論儒家心性之學的現代意涵及其與科學的關係─兼論當代儒學對西方近代科技的理解與回應 袁保新 對話律令的可能性和基礎─當代一次儒耶對話的考察 江日新 當代儒學與台灣本土化運動 陳昭瑛

/aaa.jpg)

/aaa.jpg)